|

屋根裏画廊

|

Japanese

|

|||||||

|

|

||||||||

|

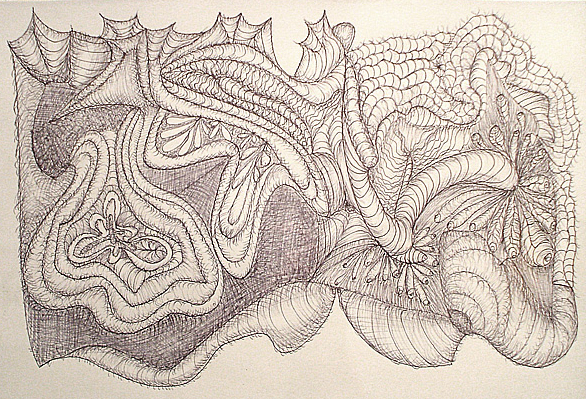

一般的に作品とはそれが仕上がった時の状態を絶えず念頭に置きながら制作されるものであって、作家の脳内の想像物が実在化されたものが作品であるとも言える。 しかしながら小出麻裟の作品には予め念頭に置かれた仕上がり状態を目指して作り上げられたという形跡は見あたらないし、出来上がったものを他人に見せて世間から作品としての特別な評価を得ようなどという意志も感じられない。 だから、それらを一般的作品と同様の目線で論じることにはためらいがあるのだが、実はこれが創造行為の最も純粋なかたちであることに気づかされて驚きを禁じえないのはこの私だけではないだろう。 既に1冊の作品集が刊行されており、内容については精神科学的にも興味をもたれているというが、それは彼女が誠実に自己の内面に向かってそこに見えるものを極く自然に彼女流のやり方で表現しているからである。私小説作家のように自分を着飾って自身を演出しようなどという面は全く見られないから精神科学的研究対象にもなり得るのだが、この彼女流のやり方というのは極めて冷静、沈着に行使されており、既に無我の境地に達しているようにも見受けられはするものの、私には長い修練と苦闘の結果取得した方法であるように思える。 自己の内面に沈潜しそこに見るもの、つまり純粋に研ぎすまされた思考が脳内に想い描く画像は無意識の表出であったり、普段の何気ない出来事の再現であったり、人それぞれその時々の状況によって大きな違いがあるが、ひとたびそこに見出そうとする対象を心の奥底そのものと限定した時小出麻裟の脳内に映る画像は血管や内臓の一部を表わすものであった。或る時は消化器の内面の襞であったり。ある時は彼女自身の子宮の内壁であったかもしれない。但し、彼女の筆先がそれらを単純に写し取れば目的が達成されるというものではない。彼女の想い描いている画像というのは如何に明瞭にそのかたちを結んでいても所詮は幻覚に他ならないことを彼女自身知っているからである。 というわけで、探求者としての小出麻裟はここで創造者へと変身することになる、というよりそうなることを余儀なくされると言った方が正しいだろう。その瞬間はペン先が画用紙に振れた時に訪れる。幻覚という素材から成り立つ血管や内臓の一部は作者の自在なペン先の動きによって整った構図の、自然な造形物となって画用紙の上に出現する。但し、描かれたものには物語性や誇張、あるいは説教がましい主張がなく、さらに仕上がり状況を予め決めておくといった形跡も見られないため無作為の作品と受け取られ、自動書記法による作品と比較される可能性が強いがこれとは全く異なる。 アンドレ・ブルドンのいう自動書記法とは極言すれば無意識の状態で筆先を動かすことだが、多くの場合シュールレアリスム的作品を仕上ようという意図が初めに隠されており、仕上がった作品はシュール作品として持てはやされることを目的としている。従って小出麻裟の創作過程を自動書記法と比較して本気で語る気にはなれないが、敢えて言うならそれとの決定的違いは小出麻裟の制作過程は強烈な意識的作業の積み重ねであり、そこには無意識の片鱗すら見られないということである。 風景や静物を描く場合、それらは現実に存在するものでその中には既に人類共通の様々な思いが込められており、それを忠実に描けば必然的に他者と共通感情を有する作品が仕上がるが、小出麻裟の場合には対象は他者から見れば無機的とも取られかねない彼女自身の脳裡に浮かぶ画像である。それらを単純に写し取っても他者には作者と共有できる感情を得ることはできない。これを作品という厳しい鑑賞の眼に晒される実存に仕上るためには作者は自身に強靭な意志を要する役務を課さなければならない。 つまり創造者として変身した作者には大いなる飛躍が求められていたのである。脳内の幻覚は確かな実在として画用紙の上に展開されなければならないのだ。小出麻裟は決して怯むことなくこれを実現する。これは作者の脳内に浮遊する物質への入魂の儀式とも言えるものであり、創造者として極限の力が試されるといっても過言ではないだろうが、これが成功しているか否かは下の作品により一目瞭然であろう。創造という視点から判断する限り、これは第1級の作品であると私は信じる。 確かに彼女の制作法と作品は非常に特殊ではある。しかしここには創造行為の初原的な雰囲気が感じられ、この点に私の好奇心は刺激されるのだ。すなわち神代の昔、全てが混沌の中にある世界にあって、果敢にも混沌そのものを自分流のやり方で描ききってしまおうとするようなその姿勢に限りない魅力を感じるのである。 (文:くれ はるお) |

||||||||

|

||||||||

| TomHero | ||||||||

| Art | ||||||||

| Gallery | ||||||||

|

Works

|

||||||||

|

of

|

||||||||

|

M.Koide

|

||||||||

|

|

||||||||

| Copyright (C) 2007TomHero Corporation, All rights reserved. | ||||||||